Gainsbourg ゲンスブールと女たち

フランス映画 (2010)

ケイシー・モテ・クラン(Kacey Mottet Klein)がゲンスブールの子供時代を演じる伝記映画。原題は、『Gainsbourg (Vie héroïque)』なので、副題は『英雄の生涯』。日本語題名の『と女たち』とは全く異なる。実際の映画は、フランスを代表する作詞作曲家・歌手の一人だったセルジュ・ゲンスブール(1923-91)の女性遍歴も描いているので、日本語題名はそこから来たのであろう。しかし、ゲンスブールに心酔するバンド・デシネ作家ジョアン・スファールは、自らのユダヤ人としての思いと、やはりユダヤ人だったゲンスブールの生涯を、自らの描くバンド・デシネによって融合させ、異端の「英雄」の姿を描いていく。その根底にあるのは、「醜さは美に優る、衰えることがないから」という心。それは、映画の冒頭、クレジットの前に挿入される少年時代の砂浜で、隣に座った女の子に「手、握っていい?」と訊き、「ダメ。あなた醜いから」と断られる印象的なシーンから既に生きている。ゲンスブールが、ブリジット・バルドーなどの美女を選んで付き合ったのは、ユダヤとしての「醜さ」に対する戦いでもあった。スファールの言葉によれば、「セルジュは、自分に対する呪いを受け入れ、それを幸せなものに変えた」とある。

このサイトは、映画の紹介サイトではなく、少年子役の紹介サイトなので、解説とあらすじは、ケイシー・モテ・クランの出演する最初の20分と、映画の終わり近く、50代の頃の重要な場面にチラと顔を見せる場面に限っている。ウクライナ系ユダヤ人の父母を持ち、パリ生まれのリュシヤン・ギンスブルグは、1942年6月6日に14歳になっていた(演じているケイシーは11歳)。一家は、ユダヤ教とは縁のない生活をしていたので、リュシヤンにとって自分がユダヤであるという認識はなく、急に「のけ者」的な存在になったことは衝撃だった。その衝撃に対抗する形で、一番最初にユダヤの象徴「黄色の星」を警察に受け取りに行ったリュシヤン。「なぜ、そんなに急いで付けたがる」と訊かれ、「僕じゃない。(付けたがっているのは)あなたでしょ」と答えたと伝記にあるシーンが再現される。対独協力しか考えない警察を、皮肉たっぷりに揶揄する会話は、スファールの独創だ。このシーンと前後して、ゲンスブールの「攻撃的な第二の自我」が登場する。この「友」は、彼にピアノを弾く楽しさを、そして、絵を描くことを通じて美しい女性にアタックすることを教えてくれる。リュシヤンは、パリから偽造旅券でリモージュに一人脱出し、そこの学校で匿われてナチスの手から逃れる。その間も、美しい女性を想像しながら絵を描き続ける。

ケイシー・モテ・クランは、前作『ホーム/我が家』から2年経ち、少し大人っぽくなった。役柄が、安タバコをもくもくとふかし、女性の裸体が好きで、それ絵に描いてしまう早熟なリュシヤンなので、そう見えるのかもしれない。この2年後の『シモンの空/姉の秘密』の方が、むしろ幼く見える。

あらすじ (該当部分のみ)

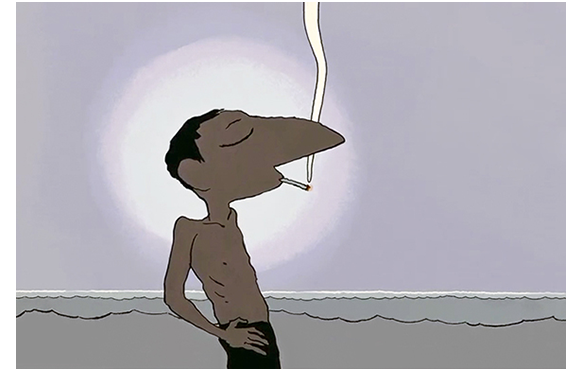

冒頭、主演者等のクレジットが出る前に、印象的な砂浜のシーンが挿入される。砂浜に仲良く座る2人の少年と少女(1枚目の写真)。少年が「手、握っていい?」と訊くと、少女は「ダメ。あんた醜いから」と言って、立ち去ってしまう。そんなに醜いのなら、そもそも一緒に座っているはずはないのだが、そこは、「醜い」というのが、この映画のシンボルともいえる言葉なので無視しよう。その後、日本発売のDVDには何故か入っていないが、2人連れのアベックが少年の背後からやって来て、前を通る時に吸っていたタバコを捨てる。その短くなったタバコを少年が口にくわえて、一服する(2枚目の写真)。その直後、スファール監督の描くゲンスブールがタバコを吸う絵に変わり(3枚目の写真)、主演男優の名前が表示される。リュシヤン少年の浜辺のシーンは、父が西海岸のカジノでピアノを演奏していたため、海岸は何度も訪れていても不思議ではないとされる。

パリのギンスブルグ家。リュシヤンが父の前でピアノの練習をしている。彼にとっては、恐らく、とてもつまらないクラシックの練習曲だ。当然、熱が入らない。ミス・タッチをし、父に「どうした?」と訊かれ、「指が動かない」。「もっと上手に弾けるはずだ」(1枚目の写真)。リュシヤンは再び弾き始めるが、ミスを連発。怒った父が、「違う!」と怒鳴る。リュシヤンは小さなテーブルの下に隠れる(2枚目の写真)。指導の仕方をめぐって父母が言い争う中、リュシヤンは「ピアノは嫌いだ。音楽なんか興味ない」と父に抗議する。それでも、ピアノの前まで引っ張り出される。「なぜピアノなんか。上手く弾けっこないのに」。「弾くんだ」。リュシヤンの心のこもらない演奏に、見限って父は出て行く。

父がいなくなると、リュシヤンはイスにもたれてマンガ雑誌を見ている。そこに母がやってきたので、母にもたれかかって甘える。母が「読んでて面白い?」と訊く。「カウボーイだよ」とリュシヤン。「ママ…」(1枚目の写真)。「カウボーイみたいに拳銃が欲しい」。「バカ言わないの」。「本物じゃない、オモチャだよ」。「ダメ。戦争は遊びじゃない。ピアノを弾きなさい」。「拳銃が欲しい」。「ヒットラーの兵隊がいっぱいいるのに、拳銃が欲しい?」。「ヒットラーと話をすり替えるなんてズルイよ。拳銃買ってくれたら、ピアノ弾くから」(2枚目の写真)。「ダメ」。このシーンすべてが、日本発売のDVDには入っていない。

リュシヤンがお菓子や玩具を売る店に入って行く。伝記によれば、ゲンスブールは子供時代から盗みをやっていたとあるが、この場面でも、リュシヤンは、さっき母に頼んで拒否された拳銃のオモチャをこっそり盗む。その後で、女店主に「何してるのよ?」と詰問され、「見てるだけ」。「見てたんじゃない。汚い手で触ってた」と罵られる。どうやら、女店主は、リュシヤンがユダヤ人であることを知っていて、店にいて欲しくないのだ。「出ておいき!」(2枚目の写真)と、突き飛ばすように追い出される。日本版では、前のシーンがカットされているので、なぜリュシヤンが拳銃を盗むのかが分からない。

追い出されはしたものの、目的の拳銃が手に入り上機嫌のリュシヤン。向こうから国歌「ラ・マルセイエーズ」を歌いながら自警団のような連中がやってくる。彼らが行った後、国歌の中で一番激しい「Qu'un sang impur(汚れた血が)」の部分を大声で歌うリュシヤン。すると目の前に、「ユダヤ人とフランス」と書かれたポスターが貼ってあった。ハンプティダンプティを鷲鼻にしたような絵が、ダビデの星とともに描かれている(1枚目の写真)。ポスターの前を通り過ぎると、リュシヤンの空想の中で、ポスターから抜け出したハンプティダンプティが後を追ってくる。逃げても、逃げてもだ。しかし、よく見るとハンプティダンプティは、友好的だ。そこで、リュシヤンは一緒に踊る(2枚目の写真)。このハンプティダンプティは、映画では、少年期の時だけ現れる「第二の自我」。自己防衛の表象であろう。なぜかと言うと、時は1942年6月6日。親独政策をとるヴィシー政権が、6歳以上のすべてのユダヤ人に対して黄色の星を胸に取り付けるよう命令を出した日だ。

リュシヤンは、黄色い星の頒布日、朝一番に警察に行く。担当者が、朝、頒布室に入って行くと、リュシヤンが警官のタバコに火を点けている。「ご立派だな、ブロショー。勤務中に喫煙。しかも、子供の前で」と冷やかす。「でも、この子がタバコをくれたんですよ」。「開場前に、ここで何しとるんだ?」。「この子が、星が欲しいと」。そう言って、係員が「黄色い星」をリュシヤンに渡す(1枚目の写真)。「どうもありがとう。こんな日に遅れると、一生の恥になりますから」。最高の皮肉だ。当然、上司は怒る。「お前、何様のつもりだ?」。「僕は、リュシヤン・ギンスブルグ。ユダヤ人です。父は、ナイトクラブのピアノ弾きです」。「なぜ、そんなに早く付けたがる?」。「あなた方でしょ。僕らに付けたがっているのは」(2枚目の写真)。伝記の会話と若干違っている(解説参照)。「無礼千万な奴だ。なぜ 学校にいない?」。「学校はやめました。モンマルトルの絵画アカデミーにいます」。「モンマルトルの絵画アカデミーだと? もし、そこがお前のようなクズを入れてるのなら、ロクな所じゃないな」。「そんなこと 言ってはダメですよ。アカデミーには、立派な人も来てますから。例えば、SSのカール・ハインツ中尉とは、同じクラスです。中尉さんは僕が好きで、お菓子もくれました」。「何が言いたい?」。「紹介しましょうか? 出世に役立つと思いますよ」。生意気な言動に逮捕されなかったのは、SSと親しいという話を信じたからか? リュシヤンは、胸に黄色い星を掲げ、警察署を出る(3枚目の写真)。そこには、ユダヤ人の長い列が出来ていた。リュシヤンは、注目を一身に浴びながら列の脇を歩いて行く(4枚目の写真)。なお、ゲンスブールは、黄色い星を付けさせられたことを、「雄牛が、焼きゴテで烙印を押されるようなもの」とも語っており、如何に屈辱だと感じていたかがよく分かる。

ギンスブルグ家で。リュシヤンが、双子の姉に自分の描いたバンド・デシネを見せている(1枚目の写真)。「何を描いてるの?」と訊かれ、「みんなに、『お前の顔なんか見たくない』と言われる小さなピアノ演奏者の冒険」「彼は失業してる。バーに入っても『お前の顔なんか見たくない』と叫ばれる。叫ばれるほど、彼の顔は大きくなるんだ」「自分では どうにもならない。どんどん巨大になっていき、毎日が 生き地獄になっちゃう」「逃れられないんだ。だから、ほっぺたを限界まで膨らますことにした」「そしたら、パン! 破裂した」(2枚目の写真)。「死んだの?」。「ううん、破裂した時、何か全く別のものに生まれ変わったんだ… フリピュス教授に」(3枚目の写真)。「彼は、おっかないけど、とっても優雅。だから、みんなに好かれる」(4枚目の写真)。リュシヤンの顔の前には、絵から飛び出たフリピュス教授がいて、3人の背後には、それを大きくした像が見えている。この実物大のフリピュス教授は、ハンプティダンプティに次ぐ「第二の自我」で、より積極的にリュシヤンを行動させる。「グリム童話の人食い鬼みたいに、好かれる。憎らしいけれど好きなんだ。彼がピアノを弾くと、しんと静まる」。「何を弾くの?」。「女性の好きな曲。彼は、女たらしだから」。そう、リュシヤンも幼いのに、女たらし。

リュシヤンは、フリピュス教授と一緒にピアノを弾き始める(1枚目の写真)。リュシヤンの向こう隣に、フリピュス教授の大きくて不気味な指が見える。もちろん、教授はリュシヤンにしか見えない。彼の自我なのだから。教授と一緒に弾き始めた曲は、今までの練習曲と違い、実に生き生きとした魅力溢れる音楽だった。そのあまりの見事な音色に、耳を疑って起きてきた父。肩に手を置かれたリュシヤンは、演奏をやめる。「ごめん。すぐ寝るよ」(2枚目の写真)。「いやいや、続けて。今夜は、見事じゃないか」と父は満足そうだ。

モンマルトルの絵画アカデミー。多くの男性画家が、女性の裸体と描いている。リュシヤンと、もう1人の少年だけは、子供なので、反対を向かされて花を描いている。しかし、早熟なリュシヤンは女性の裸体が気になって仕方がない(1枚目の写真)。時々、振り返って流し目で見ては、先生に頭をつかんで向きを変えさせられる(2枚目の写真)。教室が終わっても帰宅せず、リュシヤンは、さっきモデルを務めていた女性の控え室を訪れる。女性が鏡を見ながらブラジャーを付けていると、鏡にデッサンをしているリュシヤンの姿が映る(3枚目の写真)。ずっと裸を見られていたかもしれないと思い、女性の顔がこわばる。リュシヤンは、「許可をもらおうと 来たんだ。すぐに、パリを離れるから※。もう、ここには 来られない。あなたの絵を 一緒に持って行きたいんだ。モデルさんはいっぱいいるけど、描きたかったのは、あなただけ。僕のために、ポーズとってもらえない?」と一気に話す。ようやく女性の顔がほころぶ。微笑むモデルに向かって、「僕、いつかすごい画家になるんだ」と言うリュシヤン。女性が、笑いながら、「服を着てもいいかしら、大画伯さん?」と訊く。「困るよ」。びっくりする女性。「服が問題じゃなくて、動いちゃうと、描けないんだ」(4枚目の写真)。「このまま立ってれば いいの?」。「ううん。問題はブラ。描き方が分からない。外してもらえる?」(5枚目の写真)。こんな凄いお願いを、天真爛漫な笑顔でするところが怖い。ここから先は、日本版には入っていない。「なぜ 君に従うの?」。「想像できないと思うけど、こんなこと頼むの すごく勇気がいるんだ。僕って、すごく恥かしがり屋だから」。ゲンスブールが、子供の頃から「くどき」の天才だったと思わせるシーンだ。最後に、※印の部分、日本版の字幕では「明日 ここを離れてパリに行くんだ」と全く逆の誤訳になっている。お粗末。

リュシヤンとモデルは、そのままカフェへ移動。このシーンの冒頭も日本版では、一部省略されている。「どこに行くかは 言えないけど、ラブ・レターを書くから。きっと恋に落ちると思うよ」。「何を書くつもり?」。「ボードレールの詩か。僕の詩。違いは 分からないと思う」。「今書いて」。「ダメ。戦争が終わったら 捜しにくる」(1枚目の写真)。「もう おばあさんよ」。「ううん、それでも好きだよ」。「どうかな」。「じゃあ、あなたに似た女性を誘惑する」。これが少年の言葉かと疑ってしまう。そこに、当時、絶大な人気を誇っていた歌手のフレエル(Fréhel)が入ってきて、モデルは思わず息を飲む。リュシヤンの後ろ姿だけ見て、「かわいいお嬢ちゃん」と声をかける歌手。「男の子だよ」と憮然な顔をするリュシヤン。歌手は、「許してね、おチビちゃん」と詫び、「素敵なママね」と言う。これにも、「ママじゃない。モデルさん。僕、画家なんだ」とそっけない(2枚目の写真)。その時、ようやくモデルのびっくりした顔に気付く。「どうしたの?」。「フレエルよ」。相手が誰だが分かって、満面の笑顔になるリュシヤン。歌手は、間違えたお詫びにと、レモネードをおごってくれる。「あなたの歌、一つ知ってます」とリュシヤンが言うと、歌手は、てっきり子供にも人気のある「ラ・ジャヴァ・ブルー(La Java bleue)」のことかと思って歌い始めるが、リュシヤンは「それじゃありません。僕が好きなのは『ラ・ココ(La Coco)』です」と言う(3枚目の写真)。「ココ」とは、フランス語でコカインの意味。それを聞いた歌手は大笑い。「だけど、子供の歌うものじゃないのよ」。「好きになるのに、年齢は関係ありませんから」。そして、リュシヤンは歌い始める。それに合わせ、歌手とモデルが歌い始め、3人で仲良く「ラ・ココ」の第3節を歌う(4枚目の写真)。「♪ジプシーが奏でる 輝くようなタンゴ ♪彼の腕に抱かれる 美しい女 ♪そして私の手には、ナイフがある ♪私の復讐は 残酷なの ♪私は酔うと 愚かなことをする ♪私は情夫を殺した ♪女の目の前で ♪よた者のように 心臓にナイフを突き刺して ♪コカインをちょうだい ♪脳を錯乱させるから」。アパートに戻ったリュシヤンが、「♪コカインをちょうだい ♪脳を錯乱させるから」と上機嫌で歌い始めると、頭に来た母に「何て子なの!」と頭を叩かれる。面白いシーンだ。これが歌詞だと知らなかったら、そして、11歳の息子がこんなことを真面目に言ったら、どんな母親でも激怒するだろう。因みに、「コカインが欲しい」の部分、原曲では「Je veux de la coco(コカインが欲しい)」だが、リュシヤンは何故か「Donnez moi la coco」と歌っている。なお、歌詞の全訳を載せたのは、日本版の訳があまりにお粗末だったから。

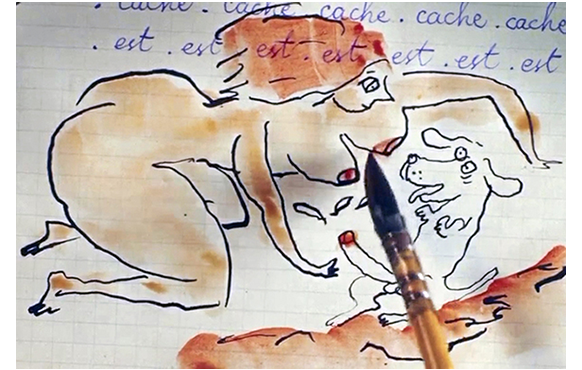

パリを偽造旅券で脱出し、リモージュへ移ったリュシヤン。入学したカトリック系の学校では、リュシヤンの描く軽妙なヌード画(1枚目の写真)が生徒たちの間で大人気に。当時は、この種のものを見る機会など皆無に近かったので、稀少な存在として重宝されたのだ。いつも危険と隣合わせのユダヤ人の少年としては、非常に心強い見方を得たことになる。「リュシヤン、ヘアをもっと濃くしろよ」。「もっとか?」。「あそこのじゃなく、わきのしたの方。好きなんだ」(2枚目の写真)。そこに教師が現れ、リュシヤンの画帳を見る。心配そうなリュシヤンだったが、「いいな。とても巧く描いてある」の言葉に安心し、「ポーレット・デュボストの裸も描けるか?」の言葉に驚いて、文字通り目が飛び出る(3枚目の写真)。

リュシヤンに好意を持つ先生は、夜中にベッドまで来ると、「おい、起きろ。ドイツ兵が 明日学校を調べに来る。顔を見られたら最後だ。この斧を持って森へ行け。誰かに見られたら、樵の子で薪を集めてると言うんだ」と助けてくれる(1枚目の写真)。ゲンスブールの実体験を元にしたシーンだ。リュシヤンの背後にいるのは、ハンプティダンプティ型の自我。森では一緒に夜を過ごす。朝、生徒たちが、「食べ物を持って来た。ほら、ソーセージだ」と助けに来てくれる。これも実話。ただ、ユダヤ人はソーセージを食べない。ユダヤ人らしく暮らしてこなかったギンスブルグ家では、ソーセージを食べていたのかもしれないが。リュシヤンにとって一番嬉しかったのはタバコ。顔が煙で隠れるほど吸っている(2枚目の写真)。子供たちも同じだ。「隠れて正解だったな。ドイツ兵は ユダヤ人を徹底的に調べてた」と言う友達に、「何 話してるんだ? 僕とは無関係だぞ」と、とぼけるリュシヤン。「なら、なぜ森に隠れてる?」。「これからデートする。密会だ。行かないと。じきに彼女が来る」。「彼女?」。「ああ、そう言ったろ。デートだ。女性と」。そして、「どうやって知ったと思うんだ…」と言いかけると、生徒の一人が「だから、あそこの毛が描けたんだ」と言い、全員で笑う(3枚目の写真)。実に和気あいあいとした雰囲気だ。

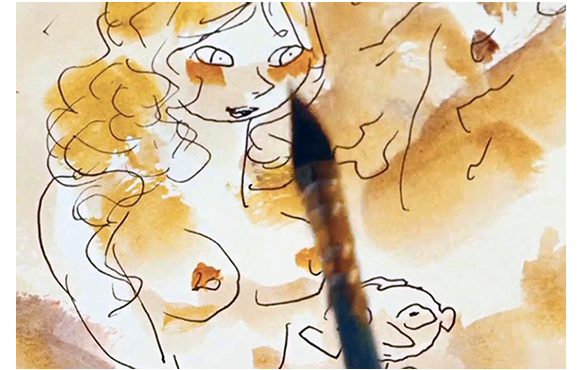

森の中で一人になったリュシヤン(1枚目の写真)。裸体画を描きながら(2枚目の写真)、パリで会ったモデルと空想で話している。「リュシヤン、寒いわ、ずっと待ってたから」。「待たせて ごめんね」。「手紙をくれないのね」。「でも、毎日 あなたを描いてる。服を脱いでもらえる?」。「もう脱いでるわ」。空想にしろ、子供とは思えない会話だ。浜辺で出会う2人。モデルに「一緒に座らない?」と手を差し伸べられ、横に座ってタバコをふかすリュシヤン(3枚目の写真)。空想はさらに広がっていく。モデル:「結婚してくれる?」。リュシヤン:「それは どうかな」。モデル:「キスしてくれる、舌を入れて?」。リュシヤン:「お望みなら。代りに、ポーズをとってくれる? お礼は払えないけど」。

そして、モデルの女性は、代りに「愛の詩を語って」と求める。それに答えて、即席の詩を口ずさむリュシヤン(1枚目の写真)。この映画にはフランス語の字幕が存在しないので、詩のような微妙な内容を、英語字幕とロシア語字幕からは責任をもって訳せないので、ここでは省略する。ただ、この詩は、少年時代から大人への転換点になっていて、詩を読む声が次第に少年から大人に変わっていき、美術学校で絵を描く大人のリュシヤン(セルジュと改名する前)にバトンタッチする(2枚目の写真)。

ゲンスブールの大人時代、ケイシー・モテ・クランは3回顔を出す。うち、途中の2回は瞬間的であまり意味がない。しかし、1979年、ジャマイカで、フランス国歌「ラ・マルセイエーズ」をレゲエ風に歌って愛国主義者のから罵声を浴びせられ、その場で「ラ・マルセイエーズ」を正調で歌って仲直りしたという逸話の最中からケイシーは登場する。「ラ・マルセイエーズ」を歌い終えて喝采をあびるゲンスブール(1枚目の写真)。そして、その直後に現れる同じ構図のリュシヤンがそれだ(2枚目の写真)。このシーンに続いて、ナレーションが入る。声はゲンスブールだが、内容は第三者的だ。「『ラ・マルセイエーズ』のパロディをリリースし、ゲンスブールは大成功…(3・4枚目の写真)。ゲンスブールを見ると(5枚目の写真)、私は、彼の個性と作品がつくり出す、排気管の悪臭のような公害と戦うエコロジストに共鳴したくなる(6枚目の写真)。彼の忌まわしい虚構の最も微妙な点は、反ユダヤ主義だ。喧伝だけでなく煽動する者がいる現実があるが(7枚目の写真)、それを煽るのはセルジュ・ゲンスブール自身、それも金儲けのためだ」。このシーンの意味が分からない。なぜ、少年のリュシヤンが、キャベツ頭になるのか? キャベツ頭は、1976年にリリースされた「L'Homme à tête de chou(キャベツ頭の男)」のことで、映画の中では、ゲンスブールが「第二の自我」に向かって「俺はキャベツ頭だ。半分が人間、半分が野菜」というシーンが、確かに少し前にある。しかし、なぜ、リュシヤンの顔が徐々にキャベツの葉で覆われていき、完全にキャベツ頭になり、葉が再び破れるとセルジュ・ゲンスブールになるのか? 少年時代のリュシヤンは、反ユダヤ主義の強い洗礼を受け、精神的に打ちのめされ、強く反発した。それは正当な行為だが、大人になってからのゲンスブールはそれを利用して金儲けに走った。その行動への批判が、リュシヤンがキャベツ頭になっていく過程で表現されていたのかもしれない。そして、セルジュがその殻を自らの意思で破ったことは、何らかの反省と変身を意味するものなのかもしれない。監督にとってゲンスブールは英雄なのだから。なお、レゲエ風に「ラ・マルセイエーズ」を歌うシーンでも、本来なら国歌の1番、6番、7番を歌うべきだが、日本版では6番がカットされている。

K の先頭に戻る け の先頭に戻る

フランス の先頭に戻る 2010年代前半 の先頭に戻る